一、专业基本信息

1.专业名称:汽车维修

2.专业编码:0403-3

二、培养规格

1. 招生对象:初中毕业生

2.标准学制:5年

3.培养层次:5年制高级工

三、培养目标

培养从事汽车维修的技能人才。能胜任汽车维护、汽车机电维修、汽车故障诊断与排除等工作任务,具备较强的责任心,质量意识和安全意识,具备汽车维修专业理论知识及实践能力和一定的管理协调能力,取得汽车修理工(高级)职业资格证书,具有职业生涯发展基础。

四、毕业标准

(一)知识结构

1.基础知识

(1)基础知识

1)具备基本的科学文化素养,掌握必需的人文科学基础知识;

2)具有正确的世界观、人生观和价值观,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义的思想觉悟;

3)了解专业领域范围内的劳动力市场现状,熟悉国家的就业政策及地方创业鼓励措施。

(2)专业知识

1) 掌握汽车文化基础知识。

2) 掌握汽车维修常用工量具的选择何使用的基础知识。

3) 掌握电工电子在本专业运用的基础知识。

4) 掌握汽车的构造、性能、使用、维护、修理、检测、技术管理等有关的基础知识。

5) 掌握一到两个专门化的汽车维修技能。

2.能力结构

(1)通用能力:具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;熟悉企业生产流程,严格执行汽车维修操作规定,遵守各项工艺规程,重视环境保护,并具有独立解决常规问题的基本能力。

(2)专业能力

1)具有对汽车零部件和常用工具进行检测和修理的能力。

2)具有分析何解决本专业技术问题的能力。

3)具有汽车维护、修理、检测的能力并考取汽车修理工高级工证书。

(3)素质结构

1)以良好的心理素质、安全和环保意识,守信、守时、勤奋、吃苦耐劳的精神开展汽车维护、修理、检测等工作。

2)以良好的团队精神与同事共同完成汽车维护、修理、检测等工作。

3)以严谨、细致的工作作风完成每一项维修任务。

五、职业(岗位)面向职业资格

(一)职业面向

1.主要就业岗位:在各类汽车维修与生产企业中从事汽车检测、维修、装配、零配件管理与销售及汽车维修接待等工作。

2.其他就业岗位:从事汽车技术类岗位、二手车鉴定与评估类岗位汽车保险理赔类岗位等工作。

3.未来发展岗位:从事新能源汽车维修、新能源汽车质检、新能源汽车维修业务接待等工作。

(二)职业资格

汽车维修工高级职业资格证书(三级)

六、课程设置及要求

本专业学习中学生应学习的主干课程有:《汽车机械基础》《汽车文化》《汽车材料》《机械与电气识图》《电工与电子技术基础》《汽车维护》《汽车发动机构造与维修》《汽车底盘构造与维修》《汽车电气构造与维修》《汽车故障诊断与维修》等等,其中专业核心课程:《汽车维护》《汽车发动机构造与维修》《汽车底盘构造与维修》《汽车电气构造与维修》《汽车故障诊断与维修》等等,基础核心课程有:《汽车机械基础》《汽车文化》《汽车材料》《机械与电气识图》《电工与电子技术基础》等等。

(一) 公共基础课

培养全面发展的人才,学生除了掌握专业技能外,更需要具有职业素养,公共基础课就是培养学生的职业素养,它涉及思想政治、语文、英语、体育和心理学等基础学科,为学生奠定专业学习必备的全部基础知识,也为他们终身发展定基础。

(二) 专业基础课

学校中设置的一种为专业课学习奠定必要基础的课程。它是学生掌握专业知识技能必修的重要课程。不同的专业有各自的一门或多门专业基础课,同一门课程也可能成为多门专业课的专业基础课。

(三) 专业核心课

专业核心课程是指在人才培养过程中,为实现培养目标,对学生掌握专业核心知识和培养专业核心能力,对提高该专业核心竟争能力起决定作用的课程。核心课程是专业人才培养方案的基本单元,也是实现人才培养的基础

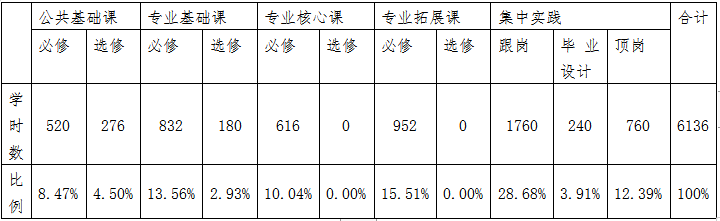

七、教学进程总体安排

(一)基本要求

本专业学习中,每学期安排20周,学生应修完本方案确定的公共基础课、专业基础课、专业核心课所有必修课,完成规定学时,并参加规定的跟岗实习、顶岗实习,完成规定学时。其中认识实习(综合实习)安排在第一学年上学期,跟岗实习安排在第四、五、六、七、八学期,顶岗实习安排在第五学年;汽车维修中级工技能鉴定安排在第四学期进行、高级工安排在第八学期进行。

汽车维修专业理论教学与实践教学比例为3:7。课程设置中开设选修课,其教学时数占总学时的比例约为10%。

(二)教学进程总体安排

(三)课程设置及学时分配表

注:1.此表课程包含一体化课程、通用能力和基本技能培养课程;

2.不同学制课程安排应分别制表。

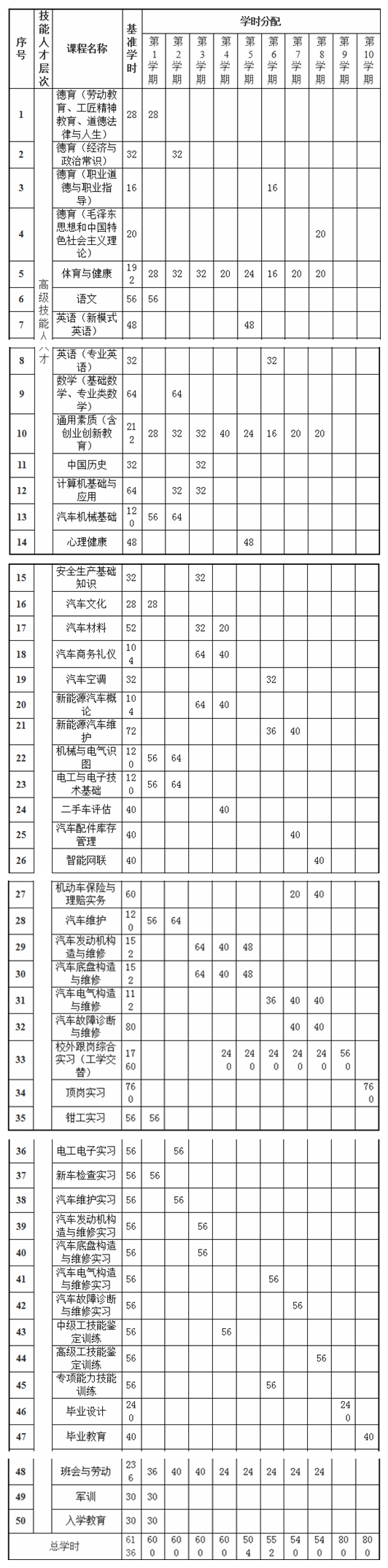

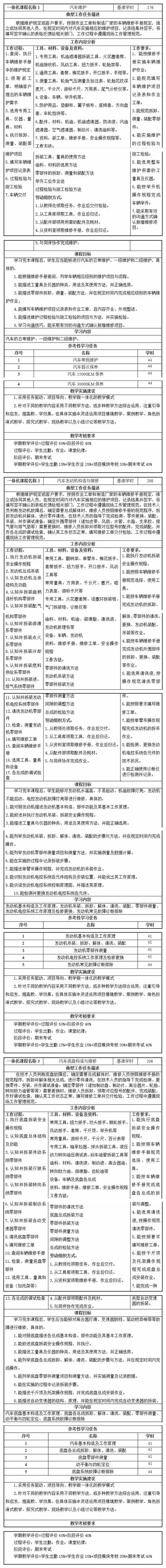

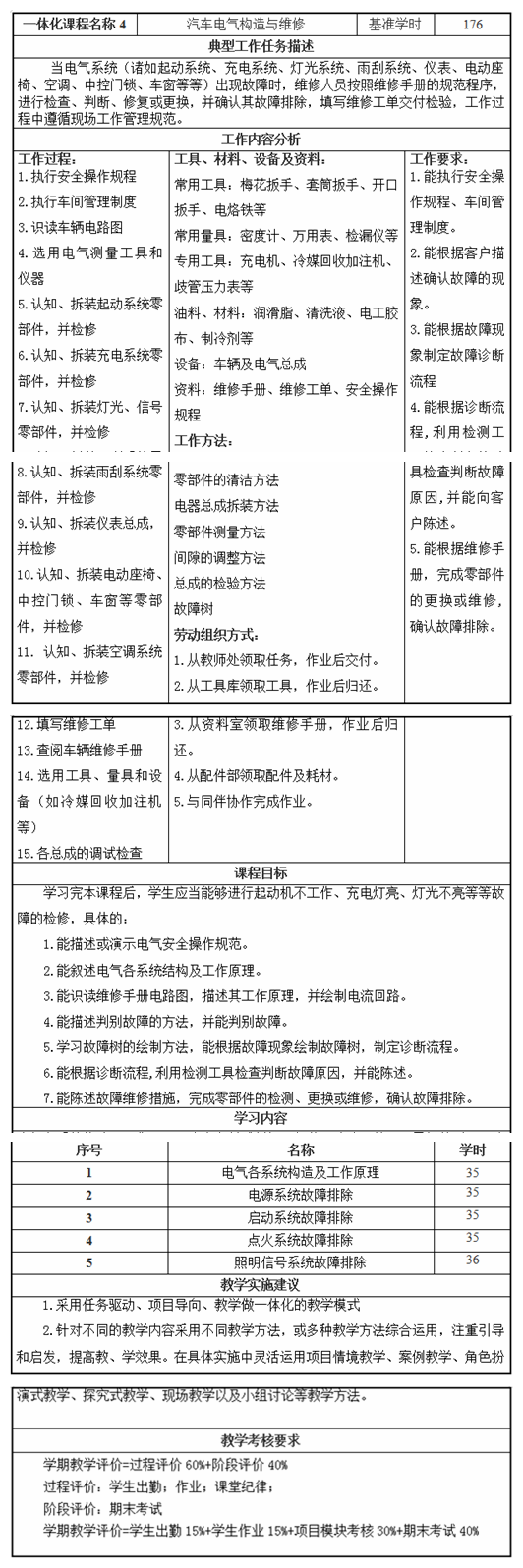

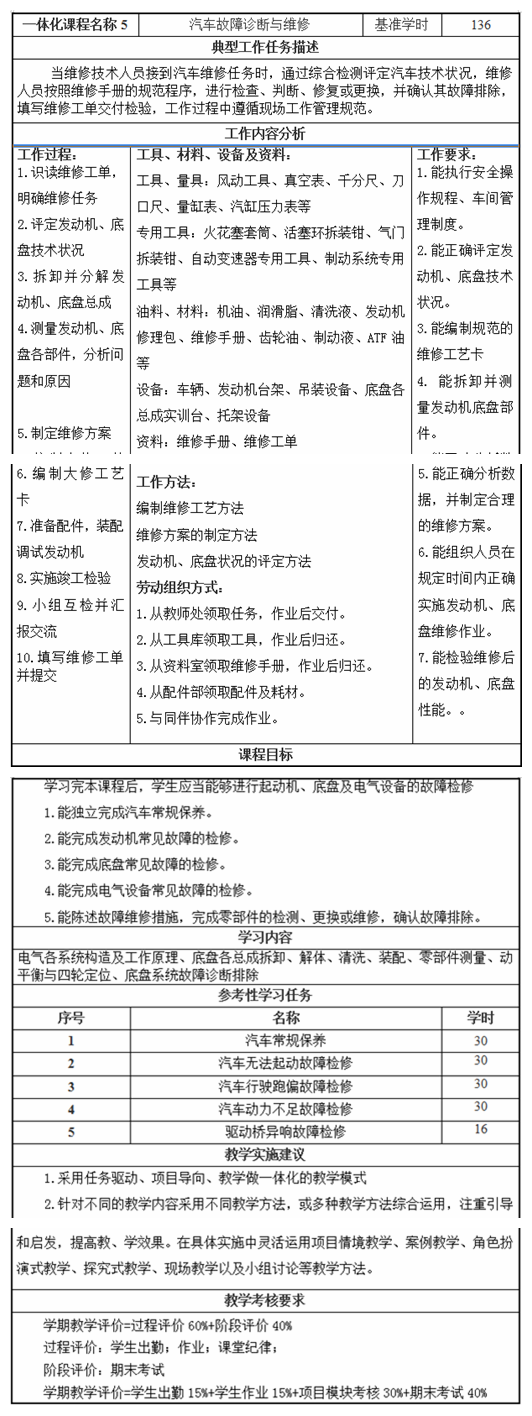

八、一体化课程标准

九、实施建议

(一)课程教学计划进程表

实施性教学计划(见附表)

(二)教学保障

1.师资队伍

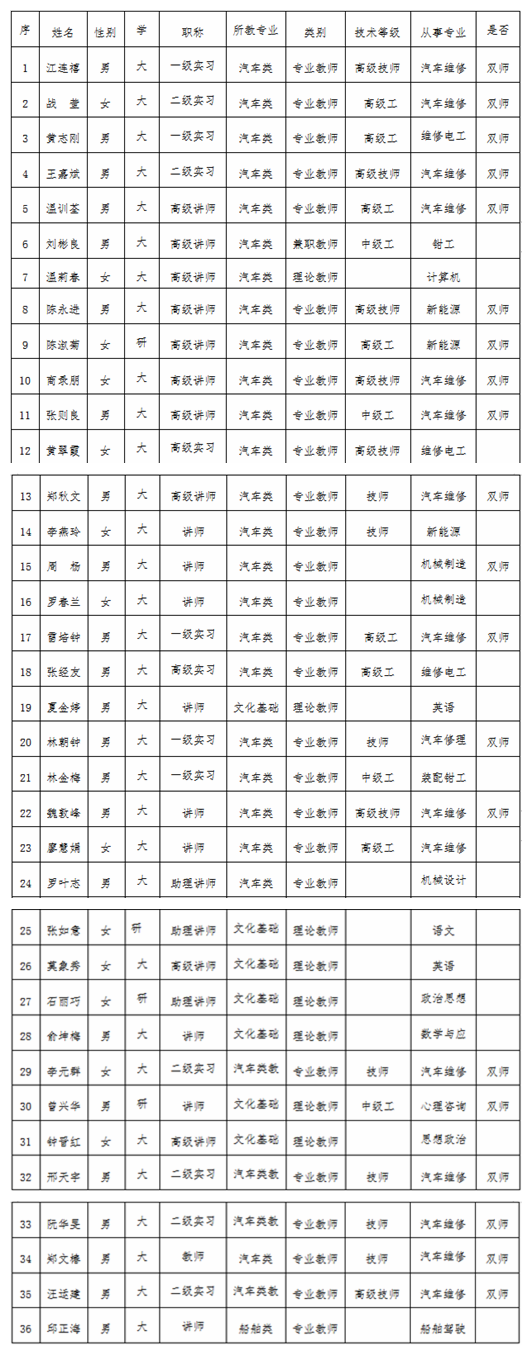

交通工程系目前拥有教师37人,课程配套的师资按照专业教学团队的形式进行组建,其中高级教师(含高级实习指导)14人,讲师(含一级实习指导)17人;汽车专业教师16人,21人具有汽车修理工高级工以上的职业资格证书,6人具备技师职业资格证书,6人拥有高级技师资格。教师团队具备教育观念新、教学水平高、实践能力强、师德高尚、爱岗敬业、专兼结合、双师型结构,具有一体化课程教学组织实施能力。

交通工程系骨干专业专任教师一览表

(三)实训条件

1.校内实训场地

校内实训场地专业实训室建设成集教学、生产、培训、技术服务和职业技能鉴定五位一体的综合性教学生产基地。

交通工程系实训室主要设备一览表

2.校外实训场地

根据校外实习基地建设的条件要求和专业顶岗实习岗位的安排,校外实习基地能够提供足够的实习岗位,以充分满足教学需要。

3.教材建设

公共课教材以人社部的要求为导向,以人教版为主,人社版为辅的选择方案,专业课程采用人社部一体化教材并在已有教材建设的基础上,组织专业骨干教师编写校本一体化专业核心课程的特色教材及相应配套工作页。

4.数字资源建设

建立完善的教学资源库,包括网络资料、专业技术资料、作业指导书、设备说明书、设备维修手册、设备使用手册、传统教材以及引导学生学习和工作的工作页等。同时,为了提高专业教学的开放性和充分利用专业优质教学资源,将专业核心课程建成网络课程,以便学生自主学习和教师下载相关资料进行教学。网络课程包含电子教案、题库、在线测试、师生互动等内容。

十、考核与评价

(一)教学实施建议

1.教学模式

“一体化”教学模式是将理论教学和实践学习结合成一体的教学模式,依据教师为主导,学生为主体的原则,全班学生以5~6人为一小组。以小组学习为主,以正面课堂教学和独立学习为辅,根据需要三种方式交替进行,行动导向教学法始终贯穿教学全过程,以体现“促进学生认知能力发展和建立职业认同感相结合,科学性与实用性相结合,符合职业能力发展规律与遵循技术、社会规范相结合,学校教学与企业实践相结合”的核心特征。

2.教学方法与手段

(1)强化案例教学或项目教学,注重以任务引领型案例或项目诱发学生兴趣,使学生在项目活动中掌握相关的知识和技能。

(2)以学生为本,注重“教”与“学”的互动。通过设计典型活动项目,由教师提出要求或示范,组织学生进行活动,让学生在活动中提高实际操作能力。

(3)注重职业情景的创设,提高学生岗位适应能力。

(4)教师必须重视实践,更新观念,为学生提供自主发展的时间和空间,积极引导学生提升职业素养,努力提高学生的创新能力。

(二)教学评价

一体化课程考核与评价应突出能力考评原则,综合考虑国家职业标准、企业岗位胜任力和学生职业生涯发展等因素,将教学过程中的形成性评价和基于企业工作任务的真实性评价相结合,突出职业效度。

课程的考核应打破传统的单纯依靠笔试考核的方式,可采用笔试、口试、实操、作品展示、成果汇报、演讲等多种方式进行。强调过程考核和实际应用能力考核,包括平时考核和模块末期考核,即形成性评价和总结性评价:形成性评价,是在教学过程中对学生的学习态度和各类作业情况进行的评价,由学生自评成绩、组内学生互评成绩和教师考评成绩三部分组成;总结性评价,是在教学模块结束时,由职业技能鉴定部门、企业、学校共同完成总结性考核,对学生整体技能情况的评价,考核的内容采用学生未学过的、且与已学过的难度相近的任务作为考核评价的载体。

考试课课程按百分制考评,60分为合格。

考查课课程的评价方法,建议在教学中按学习任务评分,各学习任务评价标准参照各课程标准,评定为优、良、及格、不及格四个等级,作为该选修课程的考核成绩计入学籍档案。评价过程中,应注意以下几点:

1.结合课堂提问、现场操作、课后作业、模块考核等手段,加强实践性教学环节的考核,加强平时考核的力度,注重过程考核。

2.强调理论与实践一体化评价,引导学生进行学习方式的改变。

3.强调课程结束后,结合真实产品综合评价,充分发挥学生的主动性和创造力,并注重考核学生所拥有的综合职业能力及水平。

(三)质量管理

我校为了加快发展现代职业教育,全面提高人才培养质量,从以下几个方面入手加强人才培养的质量管理

1.指导思想。全面贯彻党的教育方针,按照党中央、国务院决策部署,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持走内涵式发展道路,适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要,完善产教融合、协同育人机制,创新人才培养模式,构建教学标准体系,健全教学质量管理和保障制度,以增强学生就业创业能力为核心,加强思想道德、人文素养教育和技术技能培养,全面提高人才培养质量。

2.具体措施。

坚持立德树人、全面发展。遵循职业教育规律和学生身心发展规律,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程,关注学生职业生涯和可持续发展需要,促进学生德智体美全面发展。

坚持系统培养、多样成才。以专业课程衔接为核心,以人才培养模式创新为关键,推进中等和高等职业教育紧密衔接,拓宽技术技能人才成长通道,为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。

坚持产教融合、校企合作。推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套,加强行业指导、评价和服务,发挥企业重要办学主体作用,推进行业企业参与人才培养全过程,实现校企协同育人。

坚持工学结合、知行合一。注重教育与生产劳动、社会实践相结合,突出做中学、做中教,强化教育教学实践性和职业性,促进学以致用、用以促学、学用相长。

(四)毕业要求

每位学生必须通过规定年限的学习,须修满专业相应课程并全部及格以上,完成规定的教学与评估认证任务,毕业之前应取得汽车维修高级工职业资格证书。

十一、编制依据

1.《国家技能人才培养标准编制指南(试行)》。

2.《一体化课程规范开发技术规程(试行)》。

3.《关于制定技工院校专业人才培养方案指导意见(试行)》。

十二、修订说明

汽车维修专业是我院交通工程系老牌专业,根据汽车行业区域产业发展调研报告分析,汽车维修高技能人才稀缺,特别是高级工人才对行业发展起到很关键的作用。为了更好的服务地方汽车产业的发展,为行业和企业转型升级发展以及供给侧结构性改革奠定了坚实的人力资源基础,特对汽车维修专业人才培养方案进行修订。该专业人培方案主要以实践教学为主,课程设置以一体化课程为主,在高级工研修中注重培养具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;熟知汽车维修与检测各项法规和条例,遵守汽车维修的作业规范和流程,具有安全生产意识,重视环境保护,较好地解决工作中遇到的技术难题,具有一定的技术革新能力以及组织管理和培训、指导人进行工作能力的专业人才。

附件4

汽车维修专业人才培养方案修订报告

一、人才需求调研情况

经过调研本市汽车维修行业用人单位需求、岗位需要,往届毕业生质量调查,对于汽车维修企业所需的“机电维修、钣金、喷漆、维修接待、保险、配件、汽车销售”等主要工作岗位,目前我系的专业面以全面涵盖,汽车维修专业在本地产业、行业发挥重要的作用,经过培养目标的调整,应该在提高学生机电维修工作能力的同时,加强维修接待、保险、配件、汽车销售等业务能力的培养。

二、制定人才培养目标的依据及培养规格

制定本专业人才培养目标的依据是《国家技能人才培养标准编制指南(试行)》、《一体化课程规范开发技术规程(试行)》和《关于制定技工院校专业人才培养方案指导意见(试行)》。

汽车维修专业培养具有汽车维修专业理论知识及实践能力和一定的管理协调能力,取得汽车修理工(高级)职业资格证书,具有职业生涯发展基础的高技能人才。

三、课程设置与培养规格的对应关系

本专业培养的应用型人才应具有:

(一)知识结构

1.基础知识

(1)具备基本的科学文化素养,掌握必需的人文科学基础知识;

(2)具有正确的世界观、人生观和价值观,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义的思想觉悟;

(3)了解专业领域范围内的劳动力市场现状,熟悉国家的就业政策及地方创业鼓励措施。

2.专业知识

(1) 掌握汽车文化基础知识。

(2) 掌握汽车维修常用工量具的选择何使用的基础知识。

(3) 掌握电工电子在本专业运用的基础知识。

(4) 掌握汽车的构造、性能、使用、维护、修理、检测、技术管理等有关的基础知识。

(5) 掌握一到两个专门化的汽车维修技能。

(二)能力结构

1.通用能力

具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;熟悉企业生产流程,严格执行汽车维修操作规定,遵守各项工艺规程,重视环境保护,并具有独立解决常规问题的基本能力。

2.专业能力

(1)具有对汽车零部件和常用工具进行检测和修理的能力。

(2)具有分析何解决本专业技术问题的能力。

(3)具有汽车维护、修理、检测的能力并考取汽车修理工高级工证书。

(三)素质结构

1.以良好的心理素质、安全和环保意识,守信、守时、勤奋、吃苦耐劳的精神开展汽车维护、修理、检测等工作。

2.以良好的团队精神与同事共同完成汽车维护、修理、检测等工作。

3.以严谨、细致的工作作风完成每一项维修任务。

四、企业行业专家参与人才培养方案制定情况

这次人才培养方案没有组织企业专家参与制定人才培养方案,但参照去年组织企业专家参加人才培养方案的制定。

五、课程设置变化情况

主要变化是专业基础课增加商务礼仪、汽车空调、新能源概论和汽车配件库存管理四门课程,汽车维护、汽车发动机检修、汽车底盘检修、汽车电气检修、 汽车综合维修这5门课程是按一体化课程来设置,另外新设新车检查实习、汽车维护实习、汽车发动机实习、汽车底盘实习、汽车电气实习和汽车综合维修实习这几门课程的各为期2周的集中性实习。